尾道市立因北中学校(おのみちしりつ いんほくちゅうがっこう)は、広島県尾道市因島中庄町に位置する公立中学校です。1947年(昭和22年)4月1日に中庄村立中庄中学校として設立され、その後、1952年に御調郡学校組合立因… 続きを読む 尾道市立因北中学校について

カテゴリー: 子育て

千葉県の小中教員異動はもう発表されていますか?

千葉県の小中学校教員の人事異動情報は、例年3月下旬に発表されます。 2025年の発表は3月26日を予定しており、同日夜から「千葉日報オンライン」で検索サービスが公開される予定です。 千葉日報 「千葉日報オンライン」の検… 続きを読む 千葉県の小中教員異動はもう発表されていますか?

広島県の教職員人事異動情報って中国新聞のホームページ以外で現在見れますでしょうか?

広島県の教職員人事異動情報は、中国新聞のホームページ以外でも以下の方法で確認することが可能です。 1. 広島県教育委員会の公式ウェブサイト 広島県教育委員会の公式サイトでは、教育に関するさまざまな情報が提供されていま… 続きを読む 広島県の教職員人事異動情報って中国新聞のホームページ以外で現在見れますでしょうか?

東京都の教職員人事異動はいつ発表されますか?

東京都の教職員人事異動の発表は、例年3月中旬から下旬に行われています。昨年(2024年)は3月19日に発表されましたが、今年(2025年)は3月20日に発表されました。東京都教育委員会 具体的な異動内容については… 続きを読む 東京都の教職員人事異動はいつ発表されますか?

山形県教職員の人事異動の発表日程(2025年)についての詳しい解説

山形県の教職員人事異動の発表は、例年3月下旬に行われています。具体的な発表日は年度によって異なりますが、過去の傾向から3月25日から28日頃に発表されることが多いようです。 元教員ママの新一年生準備ガイド 2025年… 続きを読む 山形県教職員の人事異動の発表日程(2025年)についての詳しい解説

2025年広島県教職員人事異動の発表はまだですか?あといつ頃出ますか?

2025年広島県教職員人事異動の発表はまだですか?あといつ頃出ますか? 2025年3月21日、広島県教育委員会は令和7年度の教職員人事異動を公式に発表しました。 この発表は、教育現場の新たなスタートを迎えるにあたり、教… 続きを読む 2025年広島県教職員人事異動の発表はまだですか?あといつ頃出ますか?

小学三年生にBCAA飲料を与えることの影響と注意点

スポーツを頑張る子どもたちにとって、適切な水分補給と栄養摂取はパフォーマンスの向上や健康維持に重要です。その一方で、「XTEND(BCAA飲料)」などの運動用サプリメントを小学生が摂取することに対する安全性や効果について… 続きを読む 小学三年生にBCAA飲料を与えることの影響と注意点

義実家との関係に悩む初ママへ:感情を整理し、前向きな対話を目指すために

生後3か月の赤ちゃんを育てる中で、義実家との関係や旦那さんとのやり取りに悩むことは珍しいことではありません。しかし、現状のままではストレスが溜まり、家庭の平穏が損なわれる可能性があります。本記事では、義実家との関係に悩む… 続きを読む 義実家との関係に悩む初ママへ:感情を整理し、前向きな対話を目指すために

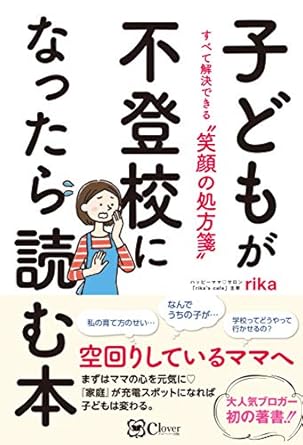

子どもの不登校と欠席時の過ごし方:親子にとって最善の方法を考える

子どもが不登校になったら読む本——すべて解決できる〝笑顔の処方箋 小学校に通う子どもが登校を渋り、欠席してしまうことは、多くの家庭で見られる悩みの一つです。親としては、「どう接すれば良いのか」「どんな方法が正しいのか」と… 続きを読む 子どもの不登校と欠席時の過ごし方:親子にとって最善の方法を考える

【発達障害の方が大人になった後の支援スクールや教室について】未来に向けた可能性と選択肢

発達障害を持つお子さんが成長し、大人になった際にも社会とのつながりを保ちながら自己実現を目指せるよう、さまざまな支援施設やプログラムが提供されています。この記事では、大人になった発達障害の方が通えるスクールや教室、コミュ… 続きを読む 【発達障害の方が大人になった後の支援スクールや教室について】未来に向けた可能性と選択肢