テレビで映画やドラマ、音楽を楽しむ際、映像は素晴らしくても音質が物足りないと感じることはありませんか?そんなとき、テレビに接続するだけで劇的に音質を向上させる「サウンドバー」は非常に便利なアイテムです。 この記事では、サ… 続きを読む テレビにおすすめのサウンドバー:音質と利便性を両立した選び方ガイド

カテゴリー: テレビ・ビデオ

テレビの仕組みと契約:地デジやBSを視聴するために必要なことを解説

現在、TCLのテレビを使用中で、J:COMのケーブルテレビサービスとWiFiを契約しているものの、録画機能などの特典を活用できていないとのこと。また、ケーブルテレビの契約を解除すると地デジやBSが見られなくなるのではない… 続きを読む テレビの仕組みと契約:地デジやBSを視聴するために必要なことを解説

スマホでAmazonプライム・ビデオをテレビで見る方法:Wi-Fi環境がない場合の対応策

Amazonプライム・ビデオ(以下、アマプラ)は、映画やドラマ、アニメなどを手軽に楽しめる人気の動画配信サービスです。通常、Wi-Fi環境があればスマートフォン(スマホ)やテレビでスムーズに視聴できますが、Wi-Fi環境… 続きを読む スマホでAmazonプライム・ビデオをテレビで見る方法:Wi-Fi環境がない場合の対応策

Filmoraでマルチトラックオーディオを個別編集・保存する方法

ゲームプレイ動画を録画し、OBS Studioでゲーム音、マイク、ディスコード通話をそれぞれ別のオーディオトラックに分けた状態でFilmoraに取り込む場合、編集やエクスポートの際にトラックが統合されるという問題に直面す… 続きを読む Filmoraでマルチトラックオーディオを個別編集・保存する方法

吉本興業が1980年に東京へ“再進出”した理由とは?

吉本興業は日本を代表する総合エンターテイメント企業であり、お笑いの世界では特に圧倒的な存在感を放っています。しかし、現在のように東京でも成功を収めている吉本興業ですが、その東京進出は単なる「挑戦」ではなく、「再進出」とい… 続きを読む 吉本興業が1980年に東京へ“再進出”した理由とは?

テレビが急に映らなくなった場合のトラブルシューティング:パナソニックのディーガとテレビの接続問題について

テレビとパナソニックのディーガ(録画機能付きブルーレイレコーダー)を接続してテレビを視聴していたところ、ディーガ側で映像が映らず音声も途切れるという問題が発生することがあります。このような状況は、接続方法や設定、デバイス… 続きを読む テレビが急に映らなくなった場合のトラブルシューティング:パナソニックのディーガとテレビの接続問題について

PlayStation 5のDolby Atmos設定と音の途切れについての対処法

PlayStation 5(PS5)でDolby Atmosを設定しても音が途切れる現象が発生することがあります。特に、テレビを通じてDolby Atmosを利用する場合は、システムの構成や設定が影響することが多いです。… 続きを読む PlayStation 5のDolby Atmos設定と音の途切れについての対処法

REGZA E350シリーズの設置と視聴について:アンテナ線とルーターの必要性

東芝のREGZA E350シリーズは、シンプルで高性能なテレビとして多くの家庭で利用されています。このシリーズを初めて設置する際、「アンテナ線をつなぐだけでテレビ視聴が可能か」「ルーターが必要か」といった疑問を持つ方も多… 続きを読む REGZA E350シリーズの設置と視聴について:アンテナ線とルーターの必要性

パソコン画面を録画するには?スクリーン録画の基本から応用まで

YouTubeやSNSでゲーム実況やソフトの使い方の解説動画を目にすることが増えてきましたが、これらの動画はどのように作られているのでしょうか?実は、パソコン画面を録画する「スクリーン録画」という技術を使えば、誰でも簡単… 続きを読む パソコン画面を録画するには?スクリーン録画の基本から応用まで

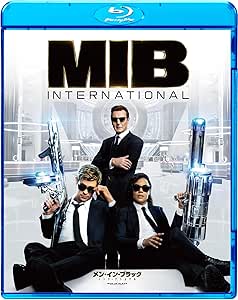

ふざけた言動を取る宇宙人たち:創作物の中の愛すべきトラブルメーカーたち

メン・イン・ブラック:インターナショナル スペシャル・プライス [Blu-ray] 宇宙人というと、多くの人は高度な知性や未知のテクノロジーを持つ謎めいた存在を思い浮かべるでしょう。しかし、創作物の中にはそんなイメージを… 続きを読む ふざけた言動を取る宇宙人たち:創作物の中の愛すべきトラブルメーカーたち