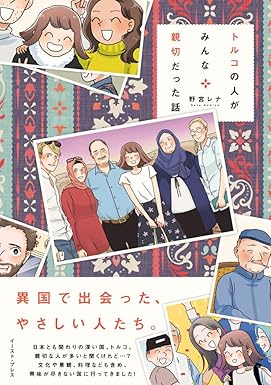

トルコという国には、不思議な魅力が詰まっています。その地理的な特性から東西の文化が交差する場所として知られ、歴史、建築、料理、そして人々の優しさに満ち溢れています。野宮レナ著のコミックエッセイ『トルコの人がみんな親切だっ… 続きを読む 『トルコの人がみんな親切だった話』:異国の魅力と人々の優しさを描いた旅のコミックエッセイ

カテゴリー: 本

『トルコのパンと粉ものとスープ: 粉もの文化の地に受け継がれる、素朴で味わい深い料理』:トルコ料理の魅力と日本の家庭で楽しむための一冊

トルコ料理は、「世界三大料理」のひとつとして知られるほど、その多様性と味わいが高く評価されています。その中でも、トルコの粉もの文化は特にユニークで、日本人の舌にも馴染みやすいとされています。『トルコのパンと粉ものとスープ… 続きを読む 『トルコのパンと粉ものとスープ: 粉もの文化の地に受け継がれる、素朴で味わい深い料理』:トルコ料理の魅力と日本の家庭で楽しむための一冊

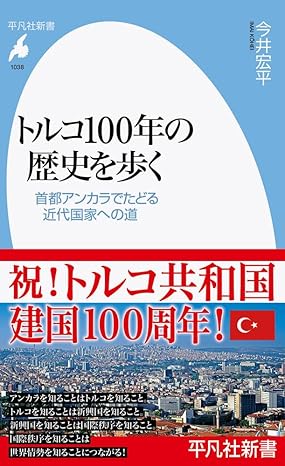

「トルコ100年の歴史を歩く: 首都アンカラでたどる近代国家への道」レビューと概要解説

2023年、トルコ共和国は建国100周年を迎え、その歴史や発展が国際的な注目を浴びています。そんな節目の年に刊行された本書 『トルコ100年の歴史を歩く: 首都アンカラでたどる近代国家への道』(平凡社新書、著者:今井宏平… 続きを読む 「トルコ100年の歴史を歩く: 首都アンカラでたどる近代国家への道」レビューと概要解説

TSUTAYA勝田台店の閉店セール情報:いつからいつまで、どんな特典がある?

■ TSUTAYA勝田台店の閉店セール概要 長年地域に親しまれてきたTSUTAYA勝田台店が、惜しまれつつも閉店することが発表されました。閉店に伴い、店内商品を特別価格で購入できる閉店セールが開催されており、多くの方が注… 続きを読む TSUTAYA勝田台店の閉店セール情報:いつからいつまで、どんな特典がある?

万病を防ぐカルシウム ~健康寿命を延ばす鍵~

カルシウムは、私たちの体にとって必要不可欠な栄養素です。骨や歯を形成する役割がよく知られていますが、それだけに留まらず、カルシウムは体の多くの機能に関与しており、その不足が多くの病気の原因となることもわかっています。本記… 続きを読む 万病を防ぐカルシウム ~健康寿命を延ばす鍵~

ネットショップ比較29選

Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング 比較の魅力と選び方 「日本三大オンラインショッピング、どこで買うのが一番お得?」 Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング。それぞれのプラットフォームが提供する魅… 続きを読む ネットショップ比較29選

『金持ち父さん 貧乏父さん』:お金の真理を学ぶ入門書

ロバート・キヨサキ著『金持ち父さん 貧乏父さん』(2000年)は、世界中でベストセラーとなり、個人の経済的な考え方を根本的に変えるきっかけを与えた一冊です。シャロン・レクター氏(公認会計士)との共著であり、シンプルかつ実… 続きを読む 『金持ち父さん 貧乏父さん』:お金の真理を学ぶ入門書

デービッド・アトキンソン『新・所得倍増論』とは?

デービッド・アトキンソン氏は、元ゴールドマン・サックスのエコノミストであり、日本文化研究家、そして小西美術工藝社の社長としても知られる経済評論家です。著書『新・所得倍増論』は、現代日本の経済停滞の原因を解き明かし、その解… 続きを読む デービッド・アトキンソン『新・所得倍増論』とは?

記憶に残る怖い話を探す:主人公の代わりに犠牲となった犬の物語

子どもの頃に読んだ怖い話の中で、特定のシーンだけが鮮烈に記憶に残っていることは少なくありません。特に、「主人公が飼っている犬が主人公の代わりに心臓を抜き取られて冷たくなっている」という印象的なシーンは、感情的な衝撃や物語… 続きを読む 記憶に残る怖い話を探す:主人公の代わりに犠牲となった犬の物語

BARFOUT! バァフアウト! 2025年1月号 松村北斗(SixTONES)特集:注目の魅力を徹底解説(1ページ目)

音楽、映画、ファッション、アートといったカルチャーを横断的に取り上げるハイセンスな雑誌『BARFOUT! バァフアウト!』。その2025年1月号(VOLUME 352)は、人気グループSixTONESの松村北斗さんが表紙… 続きを読む BARFOUT! バァフアウト! 2025年1月号 松村北斗(SixTONES)特集:注目の魅力を徹底解説(1ページ目)